Geschichte des Blaudrucks

Blaudruck, es müsste richtiger „Blaufärben“ heißen,

da es sich um ein Reservedruckverfahren mit anschließender blauer

Färbung handelt. Den Ursprung findet man in Indien, einem Land mit Überfluss

an Baumwolle und Farben. Auch auf dem afrikanischen Kontinent ist der

Blaudruck zu Hause. Aus dem 4. Jahrhundert stammt der erste Fund einer

Wachsreserven- Blaufärbung, eine Kindertunika aus den Gräberfeldern

von Achnimpanopolis (Ägypten).

1550 brachte der holländische Maler Pieter Klock

van Aelst von einer Orientfahrt die Kenntnis vom Blaudruck mit nach

Hause. 1678 stellte eine Kattundruckerei in Amsterdam erste Blaudrucke

her. Dabei war eine Verbindung zu den Porzellanmustern zu erkennen.

Nach langer Zeit des Experimentierens und unter Einsatz

seines gesamten Vermögens gelang es Jeremias Neuhofer und dem Färber

Daniel Deschler 1689 (vor nun über 320 Jahren) die erste Manufaktur

in Augsburg zu eröffnen.

Aller guten Dinge sind drei: Farbe, Papp und Model.

Bis dahin war diese Technik in Deutschland nicht bekannt

und der Aufschwung, die steigende Nachfrage, ließen nicht lange

auf sich warten. Es entstanden innerhalb kurzer Zeit in Deutschland

zahlreiche Manufakturen. Anfang des 18.Jh. arbeiteten die Drucker einer

Werkstatt an bis zu 1000(!) Tischen und produzierten den beliebten

Stoff. Es entwickelte sich eine Sonderstellung für die Blaudrucker

in der Färberzunft

gegenüber den Schönfärbern (färbten Textilien bunt,

in rot, gelb, grün) sowie den Schwarzfärbern (Schlicht- oder

Schlechtfärber, färbten minderwertigen Stoff).

Das Blaudruck-Handwerk blühte und man konnte

recht gut davon leben. Ende des 18.Jh. wurden für den Druck Maschinen

eingesetzt, wie Perrotinen oder Walzendruckmaschinen. Leider hat

so eine Massenproduktion auch ihre Schattenseiten, da die individuell

entstandenen Muster immer schneller in den Hintergrund rückten.

Viele kleine Werkstätten konnten so auch der Konkurrenz bald nicht

mehr standhalten und mussten Anfang des 19.Jh. schließen. Einige

wenige Werkstätten

auf dem Land kämpften sich aber durch die Zeit. Die wunderschönen

Spitzenimitationen der Kantenmuster waren sehr begehrt, vor allem für

die Festtagstrachten. Echte Spitzen waren immer schon sehr teuer und

mit dem Blaudruck konnte man sich diese auch leisten, wenn man nicht

zu den Vermögenden zählte.

Es gibt auch heute noch viele Trachten, bei denen

Blaudruckstoffe verarbeitet werden (in nächster Nähe bei

den Sorben, aber auch bei den Bayern, Österreichern, Ungarn,

Tschechen, Slowaken und anderen). Gern werden Blaudrucke auch heute

noch in moderner Kleidung verarbeitet. Im 19. Jh. hatte der Blaudruck

nur noch für

die Landbevölkerung Bedeutung. Der Stoff war sehr haltbar, dauerhaft

und ließ sich gut als Alltagsbekleidung und auch als Arbeitsbekleidung

wie Schürzen (auch beidseitig bedruckt), Hemden, Tücher,

Bettwäsche

usw. verwenden. Das selbst gewebte Leinen wurde in die kleinen „Landblaudruckereien“ zum

Bedrucken und Färben gebracht. Sehr oft betrieb der Blaudruckmeister

noch eine Gastwirtschaft nebenbei, um die Zeiten der Arbeitsunterbrechung

abzusichern. Im Winter wird auch heute nur in Ausnahmefällen gefärbt.

Die Mütter ermahnten gern ihre Töchter:

„Wer im Winter nicht webt, kann sich im Sommer

den Hintern blau färben lassen."

Einen kleinen Aufschwung gab es für die Blaudrucker

vor und während des 2. Weltkrieges, was sich mit dem Mangel an

industriell hergestellten Textilien begründen lässt. Nach

dem Ende des Krieges folgte ein absoluter Niedergang der meisten Blaudruckbetriebe.

Erst in den fünfziger Jahren gründete ein Umsiedler aus

Schlesien in Pulsnitz (Sa) wieder eine Blaudruckerei. Die Blaudruckerei

Gerhart Stein, dessen Vorfahren stammten aus einer alten Blaudruckerfamilie,

die bereits 1633 als Schwarzfärber in Steinau a. d. Oder in Schlesien

erwähnt wurden. In Deutschland arbeiten heute etwa wieder ca.

25 kleine Werkstätten, meist Familienbetriebe, wie wir. In Sachsen

gibt es insgesamt nur 2 Werkstätten.

Reservedruckverfahren

Der Stoffdruck (Direktdruck, Zeugdruck) wurde im Mittelalter

hauptsächlich von den sehr begabten klösterlichen Damen ausgeführt.

Auch Künstler (Maler) haben Model-Muster entworfen. Dieses Verfahren

stellte später aber nur eine Nebenbeschäftigung der Tuchmacher,

Färber oder Formenschneider dar. Unsere Werkstatt druckt mit den

Modeln auch geeignete Farben direkt auf den Stoff, da sich damit auch

helle Stoffe mit blauen, roten, grünen oder auch braunen Mustern

verschönern lassen. Dabei bleibt der Stoff hell und wird nicht gefärbt.

Die Muster werden durch Hitze fixiert.

Lange Zeit wurden die Model von den Blaudruckern selbst

hergestellt. Aus dem 14. Jhd. stammen erste Belege für den eigenen

Berufsstand der Formenschneider. Die Herstellung dieser Druckstöcke

erfordert hohe Erfahrung und Geschick. Die ersten Muster waren Nachahmungen

der alten indischen Muster (Palmetten, Granatapfel).

Es gab weiterhin figürliche Darstellungen, wie

biblische Motive (Adam und Eva, Christi Geburt, Josua und Kaleb u.a.),

sowie vielseitige Darstellungen von Jagdszenen und Erntemotiven. Die

geometrischen Figuren stellten Imitationen von Webmustern dar. Blütenmotive,

Früchte, Sterne, Kanten und aufwendige Einzelmotive werden zur vielseitigen

Gestaltung von Stoffen und Tischwäsche verwendet.

Die Drucker haben auf der Wanderschaft die schönsten

Muster kopiert, also abgezeichnet und dadurch verbreiteten sich diese über

ganz Deutschland. Es sind bis heute sehr viele schöne Blaudruckmuster

in Museen, wie in Bautzen, Volkskunstmuseum Dresden , Münster, Jever

und in den noch produzierenden Betrieben, also auch bei uns, erhalten.

Nachempfindungen von typischen, auch bei uns zu findenden

Motiven sind Maiglöckchen, Kornblume, Nelkenmuster, Ährenmuster,

Karomuster, Biedermeierstreifen, Punkte, Traubendekor, Muschelmuster

und anderes. Jeder Druckstock erhielt eine Nummer, damit sich der Kunde

sein Muster selbst aussuchen konnte und diese auch schriftlich festgehalten

werden konnten. Es wurden sogar Spitznamen erfunden, wie: „Blitz

und Donner“, „Kleeblatt“, „Tannenzapfen“, „Waschbrettmuster“, “Spinnen“, „Katzenpfötchen“, „Stachelbeere“ und

anderes. Dann wusste der Meister auch ohne Nummer, welches Muster gemeint

ist!

Model

Unsere Druckstöcke (ca. 250 Stück) stammen

aus verschiedene,n nicht mehr bestehenden alten Werkstätten Sachsens

(Großenhain, Meißen, Freiberg), die wir käuflich erworben

haben, nachdem sie uns von Erben oder ehemaligen Mitarbeitern aus den

alten vergangenen Blaudruckbetrieben angeboten wurden. Damit können

wir nun mit den uralten historischen Modeln die gleichen schönen

Dinge, wie vor hunderten von Jahren im Original, auch heute wieder

entstehen lassen. Damit steht unsere Werkstatt in bester Tradition

bodenständiger,

alter deutscher Handwerkskunst.

Einen großen Teil der Druckstöcke fertigte

Formstecher Ewald Drescher aus Pulsnitz nach alten Vorlagen und auch

unseren Ideen an. Einige Model sind auch nach unseren eigenen Entwürfen

entstanden. (Weinmotive, Christi Geburt und Ostermotive)

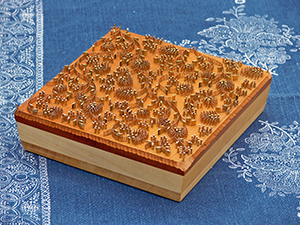

In den Anfängen der Model waren diese reliefartig,

aus hartem Obstholz geschnitzt. Das Dekor dieser Model ist meist etwas

grob. Man ging dann dazu über, ein sich wiederholendes Muster zu

schnitzen (Rapport), damit es die Wirkung eines endlosen Gewebes erhielt.

Durch den Einsatz von Messingstiften und Messingblechstreifen konnten

die Muster immer feiner und filigraner werden. Die Inder verwenden Teakholz

und können damit auch sehr feine Konturen erreichen. Diese Model

sind aber für den Blaudruck mit dem recht dickflüssigen Papp

nicht gut geeignet. Feine Muster können im Holz nicht tief genug

gestochen werden.

„Gestochen scharf - bestechend schön“

Bei der Herstellung werden verschiedene Holzarten

miteinander verleimt, um das Reißen des Holzes zu verhindern.

Die oberste Schicht, in die das Muster geschnitzt und die Messingstifte

geschlagen werden, besteht aus hartem Obstbaumholz (Birnbaum). Die

Model sind der wertvollste Schatz einer Blaudruckerei. Bei guter Pflege

kann man sie über

Jahrhunderte verwenden.

Auf unserer Internetseite wollen wir Ihnen auch einige

unserer wichtigsten Werkzeuge vorstellen, die Model, auch Druckstöcke

genannt. Sie werden vom Modelstecher, der auch als Formenstecher bezeichnet

wird, hergestellt. Sie bestehen aus mehreren Schichten, die kreuzweise

verleimt sind.

Die Griffseite besteht dabei aus leichterem weichen

Holz und für die Seite mit den kunstvollen Mustern wird gutes Obstholz,

z.B. gut getrocknetes und gelagertes Birnbaumholz verwendet. Die Muster

werden in das Holz geschnitzt. Filigrane Details des Musters werden durch

ins Holz eingeschlagene Messingstifte und Streifen hergestellt.

Ein großer Teil der bei uns verwendeten Model

stammen aus der Zeit, als das Blaudruckhandwerk noch weit verbreitet

war und in voller Blüte stand. Diese kunstvollen Model sind also

bereits 100 bis 200 Jahre alt. Vielen dieser Model sieht man das auch

an. Hier und da entstehen durch die kleinen Beschädigungen deshalb

auch kleine Unregelmäßigkeiten im Druck. Das unterstreicht

jedoch die Einzigartigkeit und macht den besonderen Reiz der damit bedruckten

Stoffe aus.

Einige schöne Model, die sich im Laufe der vielen

Jahre im Holz verzogen haben oder tiefe Risse bekommen haben, ließen

wir in der Werkstatt vom Formenstecher Ewald Drescher in Pulsnitz, entsprechend

den ausgedienten Vorlagen, neu herstellen.

|

Kante Nr. 15

Hersteller Ewald Drescher,

nach alter Vorlage |

|

Kante Nr. 96

alter Druckstock, sehr gut

erhalten, zum Drucken häufig

eingesetzt |

|

Füllmuster

Nr. 110

Hersteller Ewald Drescher,

nach alter Vorlage |

|

Motiv Nr. 122

altes Model, vollständig aus Holz

in filigraner Schnitzarbeit

hergestellt |

|

Kante Nr. 211 |

|

Kante Nr.220

altes beschädigtes Model und

nach dieser Vorlage neu geschaffenes

Model von Ewald Drescher |

|

|

|